Defensores y Defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales en Colombia: Desafíos actuales y la promesa de acuerdo de Escazú

- Julián Felipe Cristiano Mendivelso

- 10 oct 2024

- 5 Min. de lectura

Actualizado: 24 feb

Julián Felipe Cristiano Mendivelso

Daniela Rodríguez Badillo

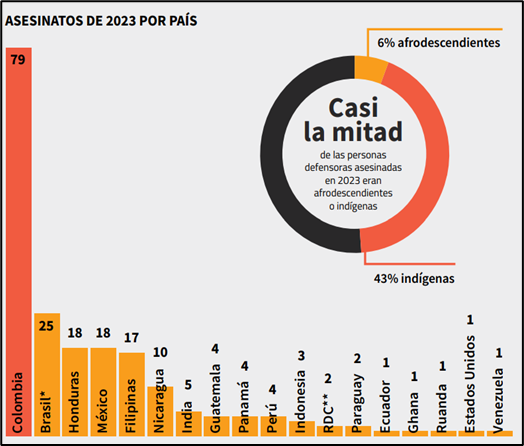

Colombia: el país más peligroso para defender el medio ambiente. Al menos eso muestran las cifras de Global Witness en su más reciente informe publicado en septiembre de 2024. Según esta organización internacional, durante el año 2023 en el planeta murieron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente. De estos, 79 ocurrieron en Colombia, representando el 40% del total, lo que coloca al país como el más letal para los defensores ambientales[1].

Fuente: Global Witness (2024)

Esta estadística anual es la más alta identificada para cualquier país desde que Global Witness comenzó a monitorear estos asesinatos en 2012. En poco más de una década, Colombia ha visto cómo 461 activistas ambientales han sido asesinados, lo que confirma su lamentable posición como el país con más víctimas en esta lucha.

Estas cifras reflejan una alarmante falta de acción por parte del Estado colombiano frente a este problema. Tanto así que recientemente, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-546 de 2023, declaró un "Estado de Cosas Inconstitucional" (ECI)[2] debido a la grave inseguridad que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país.

En esta sentencia, la Corte subrayó varios aspectos críticos:

1. La vulneración de los derechos de los líderes (as) y defensores (as) de derechos humanos es masiva, sistemática, y generalizada, afectando a un grupo significativo de personas.

2. Existen omisiones prolongadas por parte de diversas autoridades en el cumplimiento de sus deberes para garantizar la protección de los defensores y defensoras.

3. Falta un instrumento que articule de manera efectiva una política pública integral y específica para abordar el problema.

4. No se han adoptado las medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para prevenir la continua vulneración de los derechos fundamentales de estas personas.

Para la Corte, resulta evidente que esta problemática demanda una intervención conjunta y coordinada de diversas autoridades. Su solución es compleja, de larga duración y requiere de esfuerzos presupuestales considerables.

Si bien esta sentencia abarca la protección de todos los defensores de derechos humanos, la Corte Constitucional reconoce que uno de los grupos más gravemente afectados es el de quienes defienden la tierra y el medio ambiente. Estos defensores y defensoras enfrentan riesgos desproporcionados debido a los intereses económicos y políticos que rodean los recursos naturales, lo que justifica la necesidad de una atención diferenciada.

Por otra parte, a nivel internacional, Colombia también ha sido objeto de críticas por su manejo de la protección a defensores de derechos humanos. Un ejemplo reciente es la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Miembros De La Corporación Colectivo De Abogados José Alvear Restrepo Vs. Colombia” en su fallo, la Corte IDH reconoció que, desde la década de 1990, esta población en el país ha enfrentado una situación de especial vulnerabilidad y alto riesgo. Además de ordenar medidas de reparación para el colectivo afectado, la Corte impuso al Estado una serie de mandatos destinados a garantizar la no repetición de estos hechos.

A estos dos mandatos judiciales, el de la Corte Constitucional a nivel nacional y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito internacional, se suma un nuevo hito: la ratificación del Acuerdo de Escazú. La reciente decisión del máximo tribunal Constitucional del país que declaró exequible la ley aprobatoria del acuerdo, refuerza el compromiso del Estado colombiano con la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente y los derechos humanos, integrando obligaciones internacionales con acciones concretas para garantizar transparencia, participación y justicia ambiental.

Sin embargo, la ratificación del Acuerdo de Escazú no garantiza automáticamente cambios sustanciales en la protección. La implementación efectiva del acuerdo enfrenta varios desafíos.

En primer lugar, se requiere una fuerte voluntad política para superar los intereses económicos que frecuentemente se oponen a la protección del medio ambiente, particularmente en los sectores extractivos.

Adicionalmente, el país debe reforzar su infraestructura institucional, generando un mapa de competencias y dotando a las autoridades competentes de los recursos necesarios para asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Esto implica establecer un plan de acción vinculante, sostenible financieramente, público, medible y concertado, que no recaiga en las deficiencias identificadas por la Corte Constitucional en los programas existentes[3].

Asimismo, las decisiones judiciales antes mencionadas han dejado entrever que el país carece de sistemas adecuados de información y estadísticas para medir con precisión los hechos victimizantes que afectan de manera específica a los defensores y defensoras ambientales. Esta carencia no solo impide dimensionar el verdadero impacto de la violencia y persecución que sufren, sino que también dificulta la creación de políticas públicas efectivas y focalizadas. Sin datos claros y confiables, las acciones del Estado quedan limitadas, y resulta casi imposible diseñar estrategias de protección que atiendan las necesidades reales de los activistas ambientales, perpetuando así un ciclo de invisibilidad y vulnerabilidad. Para subsanar este error, es imperativo desarrollar un sistema robusto y centralizado de recolección de datos que articule a las diferentes entidades estatales y permita un monitoreo constante[4].

Ahora bien, y en cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, es evidente la necesidad de que el legislativo adopte una medida focalizada para este grupo de personas. Esta medida debe reconocer la naturaleza particular de su labor, que los expone a riesgos específicos y diferenciados en comparación con otros defensores de derechos humanos. La normativa debe incluir mecanismos de protección especializados, así como estrategias preventivas que aborden las amenazas vinculadas a la defensa del territorio y los recursos naturales.

En conclusión, Colombia se enfrenta a un momento crucial en su responsabilidad de proteger a los defensores y defensoras del medio ambiente, con obligaciones nacionales e internacionales (derivados de mandatos judiciales y tratados). Es imperativo que todas las entidades del Estado respondan de manera articulada y coordinada. Esta tarea no recae exclusivamente en la Defensoría del Pueblo o la Unidad Nacional de Protección; la salvaguarda de aquellos que arriesgan sus vidas en la defensa del territorio y los recursos naturales es una responsabilidad compartida por todas las instituciones públicas y por la sociedad en su conjunto.

La ratificación del Acuerdo de Escazú representa una oportunidad esperanzadora para avanzar en esta tarea, integrando la participación ciudadana y la justicia ambiental como pilares fundamentales. Si el Estado asume con seriedad estos compromisos, el acuerdo puede marcar un antes y un después en la lucha por la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia, impulsando un cambio estructural y duradero en favor de los defensores.

___________________________________________________________________

[1] Los Defensores de DDHH en asuntos ambientales son ”todas las personas, organizaciones, comunidades, grupos de defensoras que protegen los derechos de la tierra, el territorio, el ambiente sano y demás derechos interdependientes. Sus actividades pueden realizarse de forma frecuente, sistemática o temporal y esporádica, a título personal o profesional.” (ANLA, 2024)

[2] No obstante, es necesario resaltar que desde 1998 mediante la sentencia T-590 la Corte concluyó que existía “un estado de cosas inconstitucional en la no protección debida a los defensores de los derechos humanos”. Para acreditar un estado generalizado de desconocimiento de derechos la Corte se fundamentó en (i) la Sentencia Velásquez Rodríguez vs. Honduras de la CIDH; (ii) un informe de Amnistía Internacional y (iii) la conferencia sobre defensores de derechos humanos convocada por Amnistía Internacional en mayo de 1996 para acreditar un estado generalizado de desconocimiento de derechos para este grupo.

[3] Ver SU-546-2023

[4] Es crucial que el manejo de esta información se realice con los más altos estándares de seguridad, ya que la filtración o el uso indebido de estos datos podría poner en mayor riesgo a quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables.

Comments